Die Biografie von Tola Cudzynowski, Lodz

Kurzbiografie und Stationen ihrer Verfolgung

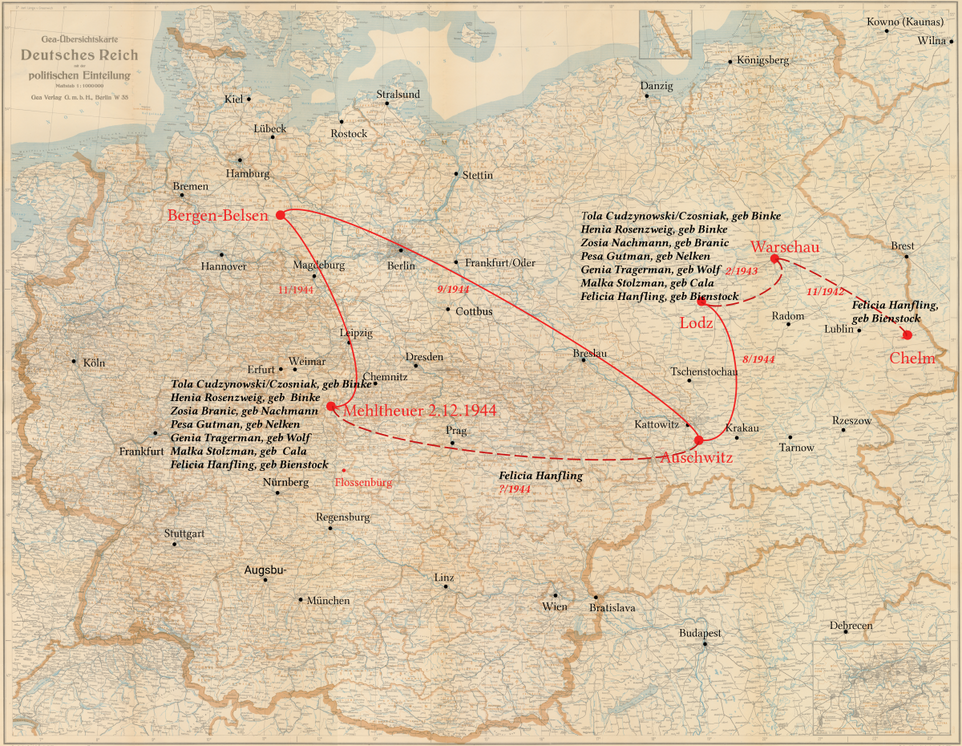

- geboren am 25.06.1908 in Lodz/Polen als Tola Binke, verw. Czosniak, gestorben am 12.2.1991

- Eltern besaßen ein Lebensmittelgeschäft

- Besuch der Volksschule und des Gymnasiums

- 1928 Heirat, Ehemann besitzt ebenfalls ein Delikatessengeschäft

- Zwangsarbeit Lodz

- Ghetto Lodz, Zwangsarbeit in der Uniformschneiderei

- wird im August1944 mit Ehemann in das KZ Auschwitz transportiert, Ehemann wird ermordet

- September1944 KZ Bergen-Belsen

- 2.12.1944 KZ Flossenbürg/Mehltheuer #59484, Zwangsarbeit in der Munitionsfabrik)

- 16.4.1945 Befreiung,

- 1.3.1946 DP Feldafing (Tela Czosniak, Arolsen Doc-ID 69530245)

- 10.9.1946 Stuttgart, Rötestrasse 30 (Arolsen Archives Doc-ID 70555758, 69530244)

- Emigration in die USA

Frau Cudzynowski gehörte zu einer Gruppe von Frauen, die das gleiche Verfolgungsschicksal teilten. Die von ihr genannte Zeuginnen waren mit ihr die gesamte Verfolgungszeit zusammen:

- Frau Zosia Nachman, geboren am 6.6.1925 in Lodz als Zosia Branic/Branitz. Verfolgungsverlauf: Ghetto Lodz (Arbeit in der Bürstenproduktion, Strohschuhherstellung), KZ Auschwitz, KZ Bergen-Belsen, 2.12.1944 KZ Flossenbürg/Mehltheuer #59473. Frau Nachman gab in ihrer Aussage an, die gesamte Zeit der Verfolgung mit Frau Cudzynowski zusammen gewesen zu sein.

- Frau Henia Rosenzweig, geboren am 20.8.1922 Lodz/Polen als Henia Binke. Verfolgungsverlauf: Ghetto Lodz (Arbeit in der "Korsett und Büstenhalterfabrik"), KZ Auschwitz, KZ Bergen-Belsen, 2.12.1944 KZ Flossenbürg/Mehltheuer #59465 . Sie war eine Verwandte von Tola Cudzynowski und die gesamte Verfolgungszeit mit ihr zusammen.

Frau Nachman wiederum benannte folgende Zeuginnen, diese waren ebenfalls die gesamte Haftzeit mit ihr zusammen.

- Tragerman Genia; 14.4.1924 Lodz/Polen, geb Wolf, Verfolgungsverlauf: Ghetto Lodz, KZ Auschwitz, KZ Bergen-Belsen, 2.12.1944 KZ Flossenbürg/Mehltheuer #59444

- Stolzman, Malka; 15.6.1929 Lodz/Polen, geb Gala, Verfolgungsverlauf: Ghetto Lodz, KZ Auschwitz, KZ Bergen-Belsen, 2.12.1944 KZ Flossenbürg/Mehltheuer #59479

- Wylczinski, Zoia; 1925 Lodz/Polen, geb Agrowicz, Verfolgungsverlauf: Ghetto Lodz, KZ Auschwitz, KZ Bergen-Belsen, 2.12.1944 KZ Flossenbürg/Mehltheuer #59545

- Pesa Gutman; geb Sonnabend, verw. Nelken, 21.6.1913 Lodz/Polen, Verfolgungsverlauf: Ghetto Lodz, KZ Auschwitz, KZ Bergen-Belsen, 2.12.1944 KZ Flossenbürg/Mehltheuer #59600

Das genaue Datum der Ankunft in Flossenbürg ebenso wie teilweise in den Akten fehlenden Häftlingsnummer entnahm ich dem Nummernbuch "Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 7, Frauen: Häftlingsnummer 50000 - 60000".

Kittl vertrat auch Felicija Hanfling, sie befand sich ebenfalls im Ghetto Lodz und kam ins Nebenlager Mehltheuer:

- Hanfling, Felicia Faiga; 9.6.1921 Chelm/Polen; geb Bienstock; 12/1940-11/1942 Ghetto Chelm , 11/1942-2/1943 Ghetto Warschau, 2/1943-11/1944? Lodz, KZ Auschwitz, -16.4.1945 KZ Flossenbürg/Mehltheuer, Bamberg, 1950 USA

Vor dem Krieg

Ich bin am 25. August 1908 in Lodz i. Polen geboren. Mein Vater hies David Binke, meine Mutter hiess Rachel, geb Wiansowski.

Ich habe in Lodz die Schule besucht und alsdann als Schneiderin gearbeitet.

Quelle: Eidesstattliche Erklärung von Tola Cudzynowski von 1955, Akten Kittl

Aus dem Gutachten von Joachim Luwisch, New York, 28.2.1963:

Vorgeschichte: Die Antragstellerin wurde im Jahr 1908 in Lodz geboren. Sie waren zu Hause 5 Kinder, 3 Jungen und 2 Mädchen:_ sie war die jüngste. Der Vater hatte ein Lebensmittelgeschäft. Sie besuchte die Volksschule und hat im Jahre 1928 zum ersten Male geheiratet. Ihr Mann hatte ebenfalls ein Delikatessen-Geschäft in Lodz. Sie hatten keine Kinder.

[.-..] Was ihre Angehörigen anbelangt, ist sie die einzige Überlebende. Alle ihre Geschwister und ihr Mann sind Opfer der Verfolgung geworden. Zwei Brüder waren bereits verheiratet und hatten je ein Kind, ebenso eine Schwester, die auch verheiratet war und ein Kind hatte. Die Eltern starben im Ghetto an Hunger im Jahre 1942.

Quelle: Akte Tola Cudzynowski, Staatsarchiv Ludwigsburg, StAL EL 350 I_Bü 41313

Ghetto Lodz

Im September 1939 kamen die Deutschen nach Lodz. Wir mußten sofort eine Armbinde mit dem Magen Davids tragen und wurden zur Zwangsarbeit eingesetzt, ich mußte Reinigungsarbeiten auf der Straße verrichten. Damals wohnte ich in der Danziger Straße. Schon im Januar 1940 mußte ich in das spätere Ghetto ziehen, u.zw. in die Brzezinska.

Im Mai 1940 wurde das Ghetto Lodz geschlossen. Es wurde mit Stacheldraht eingezäunt. Am Tor war eine Warnung, dass jeder erschossen wird, der das Ghetto verläßt. Das Ghetto wurde innen von jüdischer Polizei bewacht und außerhalb von der Gestapo. Der Judenälteste hies Chaim Rumkowski, der deutsche Kommandant hiess Biebow.

Ich musste in der Schneiderwerkstatt des Ghettos Uniformen für die deutsche Wehrmacht anfertigen. Ich blieb im Ghetto Lodz bis zum August 1944.

Quelle: Eidesstattliche Erklärung von Tola Cudzynowski von 1955, Akten Kittl

Zum Schicksal ihres Ehemannes schreibt Jakob Kaufmann, New York, in seinem Gutachten vom 3.3.1963:

Ihr Mann wurde mit ihr zusammen im August 1944 nach Auschwitz abtransportiert und ist dort umgekommen.

Source: Tola Cudzynowski file, Ludwigsburg State Archives, StAL EL 350 I_Bü 41313

KZ Auschwitz, KZ Bergen-Belsen, KZ Mehltheuer

Im August 1944 kam ich in das KZ Auschwitz und war dort einen Monat lang. Ich bekam keine Häftlingsnummer..

Im September 1944 kam ich in das KZ Bergen Belsen, wo ich sechs Wochen lang geblieben bin. Mitte Oktober 1944 kam ich an das Zwangsarbeitslager Mehlteuer i. Sachsen. Das war ein Barackenlager mit Stacheldraht eingezäunt. Dieses Lager wurde von SS bewacht. Ich habe dort in einer Munitionsfabrik gearbeitet u. zw. musste ich Geschosse für Flugzeuge herstellen. In diesem Lager wurden wir am 16. April 1945 von dem Amerikanern befreit.

Quelle: Eidesstattliche Erklärung von Tola Cudzynowski von 1955, Akten Kitt

Nach der Befreiung

Nach der Befreiung kam ich auf sechs Wochen zur Behandlung nach [...] Am 27. 11. 1945 kam ich in das DP Lager Feldafing i. Bayern. Dort war ich bis Mitte April 1949, dann wanderte ich über Bremen nach USA aus. Ich kam am 6. Mai 1949 in USA an.

Diese Angabe war allerdings nicht korrekt. Laut dem Internationalen Suchdienst Arolsen hielt sie sich auch in Stuttgart auf. Am 12. September 1957 schrieb Tola Cudzynowski in einer eidesstattlichen Erklärung:

Zur Frage meines Aufenthaltes nach dem Kriege in Deutschland möchte ich folgendes Bertzonen:

Ich war im D.P. Lager Feldafing. Ein Bekannter von mir lebte in Stuttgart. Da ich nach tragischen Geschehnissen sehr niedergeschlagen war und mich einsam fühlte, habe ich mich gemäß dem Vorschlag meines Bekannten nach Stuttgart begeben. Ich habe dort privat gewohnt. Ich war dort polizeilich gemeldet. Mir selbst ist die Adresse nicht mehr erinnerlich.

Nach der Befreiung lebte ich in Feldafing. Ich bin erst - soweit ich mich erinnere - seit dem Herbst 1946 nach Stuttgart übergesiedelt. Am 1/1-1947 - ich glaube mich daran zu erinnern - war ich in Stuttgart.

Im Sommer 1947 - das könnte im Juni gewesen sein - bin ich wieder ins Lager Feldafing zurückgekehrt.

Das Bayerische Landesentschädigungsamt bat in einem Schreiben an die Polizeidirektion Stuttgart, 18.11.1957, um Nachforschungen:

[...]Wir bitten zu erheben, ob der tatsächliche Aufenthalt in Stuttgart zu ermitteln ist. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Antragstellerin tatsächlich nur kurze Zeit hier aufhielt unbd die Abmeldung bedeutend später, evtl. amtlich, erfolgter, da die Antragstellerin schon im April 1949 ausgewandert ist. Es sollen möglichst die Vermieter in Rötestrasse 30 und Lehenstrasse 18 gehört werden sowohl über ihren Aufenthalt wie über Angaben, die sie dort über ihre Verfolgung gemacht hat."

Der Aufenthaltsort am 1.1.1947 war wichtig, weil dadurch das zuständige Entschädigungsamt bestimmt wurde, in diesem Fall München oder Stuttgart.

Zeugenaussagen

Zosia Nachman

Zosia Nachman schreibt in ihrer Aussage vom 22.11.1955, New York (Akte Konrad Kittl) für Pola Cudzynowski:

„Ich war mit Frau Cudzynowski im Ghetto Lodz bis August 1944 zusammen wo wir gemeinsam Zwangsarbeit verrichteten. Im August 1944 kamen wir nach dem KZ Auschwitz, wo wir nur einige Tage verblieben. Vom August 1944 bis November 1944 waren wir im KZ Bergen-Belsen.

Im November 1944 kamen wir nach dem Zwangsarbeitslager Mehltheuer, wo wir am 16. April 1945 von den Alliierten befreit wurden.“

Heni Rosenzweig, geb. Binke

Schreibt in ihrer Aussage vom 26.11.1955, New York:

Tola Cudzynowski [...] kenne ich seit meiner Kindheit - sie ist meine Verwandte.

Von Oktober 1939 bis Mai 1940 verrichteten wir gemeinsam in Lodz Zwangsarbeit. Von Mai 1940 bis August 1944 waren wir im Lodzer Ghetto. Vom august 1944 bis November 1944 waren wir gemeinsam im KZ Bergen-Belsen. Im November kamen wir nach dem Zwangsarbeitslager Mehltheuer, wo wir am 16. April 1945 von den Amerikanern befreit wurden.

Henia Rosenzweig wohnte im Ghetto Lodz in der Brzeszinska/Sulzfelderstrasse 23 und mußte Zwangsarbeit in der "Korsett- und Büstenhalterfabrik" leisten.

Am 15.1.1946 heiratete sie Alter Rosenzweig, geboren am 10.2.1915 in Lask/Polen. (Arolsen Archives, DocID: 74545600).

Quellen:

United States Holocaust Memorial Museum: In Liste „Workers of the Corsets and Brassieres Department“, („Korsett zund Büstenhalterfabrik“) Adresse Lodz Brzeszinska/Sulzfelderstrasse 23

Haftunterlagen https://collections.arolsen-archives.org/en/document/1105769[234]

Nachkriegsdokumente: z.B. https://collections.arolsen-archives.org/en/document/74545614, Heirat am 15.1.1946

Anmerkungen

Weitere Quellen

---

Entschädigungsamt

Stuttgart 1965-1967

Anmerkungen

---

Bildnachweis

---