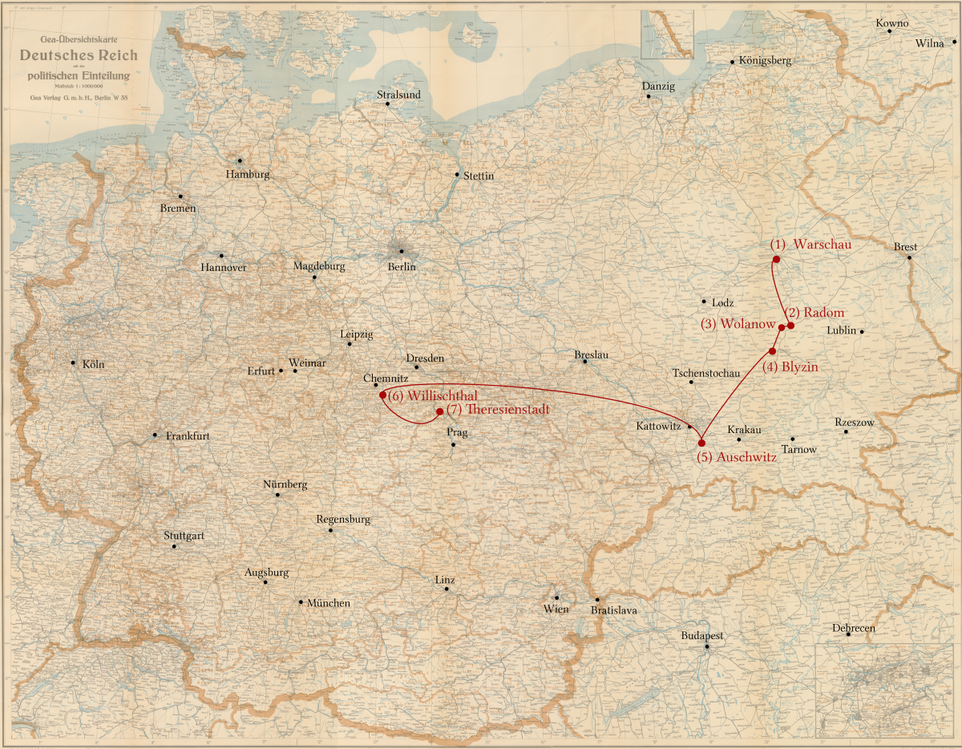

Die Biografie von Anna Berkovicz, geb. Roza, Warschau

Kurzbiografie und Stationen ihrer Verfolgung

- Geboren am 20. 7. 1920 in Warschau, gestorben am 31.8.1994

- 1927 bis 1934 Volksschule, lernte Nähen

- November 1940 bis April 1941 Ghetto Warschau

- April 1941 bis Juli 1943 Ghetto Radom, Zwangsarbeitslager Radom-Wolanow

- Juli 1943 bis August 1944 Zwangsarbeitslager KZ Lublin-Majdanek/Außenlager Blizyn

- August 1944 bis November 1944 KZ Auschwitz

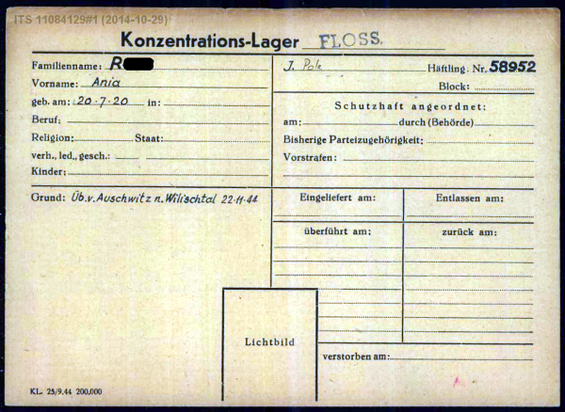

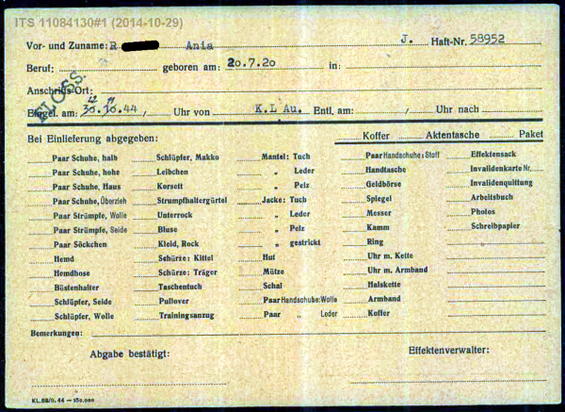

- 22.11.1944 bis 14.4.1945 KZ Flossenbürg/Außenlager Wilischthal

- 14. 4. 1945 bis 5. 5. 1945 Transport

- 5.5.1945 bis 9.5.1945 Ghetto Theresienstadt

- 1945 bis 1949 Displaced Persons Camp Stuttgart

- 1949 - 1958 Israel, dann USA

Anna Berkowicz verlor ihre Eltern und den Bruder im Holocaust.

Zu Beginn der Verfolgung war sie 19 Jahre alt.

Vor der Verfolgung

Diese eidesstattliche Erklüärung gebe ich im Zusammenhang mit meinem Antrag auf Entschädigung wegen Schaden an Körper und Gesundheit ab. Vor Ausbruch der Verfolgung lebte ich zusammen mit meinen Eltern und meinem Bruder in Warschau in der Kruta Strasse Nr. 49. Ich war ein kräftiges, gesundes junges Mädchen. Nach Abschluss der Elementarschule blieb ich zu Hause und erlernte das Nähen, jedoch war ich nicht berufstätig. Mein Vater war von Beruf Weber und verdiente gut.

Quelle: Eidesstattliche Erklärung

1939/1940: Warschau/Ghetto Warschau

Am Anfang der deutschen Besezung Polens im September 1939 wurde sie hier und zur Reinigungsarbeit gefordert, wurde Anfang 1940 mit Familienangehörigen ins Ghetto gezwungen, verbrachte dort dort mehrere Monate, wurde täglich zur Reinigungsarbeit gefordert.

Quelle: Gutachten Heinz Wennert M.D., New York, 1968

April 1941 bis Juli 1943: Radom, Ghetto Radom, ZAL Radom-Wolanow

| Zwangsarbeitslager für Juden im "Generalgouvernement" | |

|---|---|

| Ort | Wolanów |

| Gebiet | Generalgouvernement, Distrikt Radom (1939-1945) |

| Eröffnung | 1940 |

| Schließung | Juli/August 1943 |

| Deportationen | Die Häftlinge wurden in die Zwangsarbeitslager für Juden Radom, Blizyn und Starachowice "überstellt". |

| Häftlinge | |

| Geschlecht | Frauen |

| Einsatz der Häftlinge bei | Firma Kuhlmann, Hannover; Firma Wilhelm Hölscher; Hannover; Firma von der Wetter |

| Art der Arbeit | Bauarbeiten, Barackenbau, Gleisbau, Arbeiten in den Schneider-, Schuster- und Tischler-Werkstätten |

| Quelle: deutschland-ein-denkmal.de | |

Sie ist dann fortgelaufen, begab sich zu Verwandten nach Radom, wo sie vorübergehend als nichtjüdische Polin etwas Arbeit verrichtete, dann jedoch mit Verwandten dort ins Ghetto kam. Sie kam daraufhin ins Zwangsarbeitslager Wolanow-Radom, musste dort für die Soldaten als Putzmäüdchen arbeiten. Sie erkrankte in diesem Lager an Flecktyphus, war 2 oder 3 Wochen sehr krank. Es wurde einmal ein Hund auf sie gehetzt, er hat sie am rechten Bein gebissen, die Wunde musste geschnitten werden. Man wollte das Bein amputieren, die Ast. weigerte sich jedoch mit aller Kraft dagegen. Sie wurde von einem uniformierten Mann in diesem Lager auch vergewaltigt.

Quelle: Gutachten Heinz Wennert M.D., New York, 1968

Wenig später als ich nicht zur Zufriedenheit der Wachposten die mir zugewiesene Reinigungsarbeit verrichten konnte, wurde ein Hund auf mich gehetzt und biss mich in die rechte Wade. Im gleichen Jahr passierte mir etwas schreckliches. Ich wurde in der Feldgendarmerie von Radom-Wolanow von einem gewissen Gendarm Boisen vergewaltigt. Den Schock werde ich nie vergessen. Ich wollte mich damals selbst umbringen.

Quelle: Eidesstattliche Erklkärung

Antwort auf Nachfragen

In Erledigung der Auflagen- und Beweisbeschlusses des Landgerichts Stuttgart vom 5. Maerz 1969 erkläre ich zu Punkt 5 folgendes:

Zunächst möchte ich ausführen, dass ich nicht in der Lage bin, immer Daten genau anzugeben. Dies ist auf meinen Gesundheitszustand, mein schlechte Gedächtnis und die Erregung, in die ich mich immer versetzt fühle, wenn ich an diese Zeit erinnert werde, zurückzuführen. Es kommt immer wieder vor, dass ich Vorfälle, die sich in einem anderen Lager (Radom-Wolanow, Willischthal) ereignet haben, bei einer Befragung in ein anderes Lager "versetze".

Nach meinem besten Erinnerungen wurde ich vom Zwangsarbeitslager Wolanow im Sommer 1943 - wie ich mich erkundigt habe und wie ich auch in meinen früheren Erklärungen angegeben habe - in das KZ Lager Blinzin mit vielen anderen Häftlingen des Lagers verbracht. Im Lager Blinzin erhielten wir keine Tätowierungsnummer, sondern trugen, soweit ich mich erinnere, unsere Häftlingsnummer mit einer Kette um den Hals. Im Lager Blinzin waren einige Tausend, es können 4. - 6.000 Häftlinge gewesen sein, untergebracht. Wir waren in Blocks untergebracht und schliefen auf Holzpritschen. Die Bewachung bestand aus der SS und später aus Ukrainern. Ich musste hauptsächlich in der Schneiderei arbeiten Die Arbeitszeit betrug über 12 Stunden. Auch wurde ich zu Reinigungsarbeiten abkommandiert. An einzelne Namen kann ich mich nicht erinnern, nur weiß ich, dass einer der Nazis Mayering hieß. In diesem Lager war eine Typhusepidemie. Damals starben sehr viele Häftlinge.

Quelle: Eidesstattliche Erklärung

| Zwangsarbeitslager für Juden im "Generalgouvernement" | |

|---|---|

| Ort | Blizyn |

| Gebiet | Generalgouvernement, Distrikt Radom (1939-1945) |

| Eröffnung | Oktober 1942 (erste Erwähnung) |

| Schließung | Februar 1944 |

| Häftlinge | In dem Lager befanden sich zeitweise insgesamt bis zu 4.000 Juden, vor allem aus Bialystok. |

| Geschlecht | Frauen |

| Einsatz der Häftlinge bei | Ostindustrie GmbH, Firma Bruell |

| Art der Arbeit | Arbeit in der Schneiderei |

| Bemerkungen | Die Einrichtung des Lagers geschah auf Veranlassung des SSPF des Distrikts Radom. Das Lager wurde dem KZ Lublin-Majdanek unterstellt und als Außenlager weitergeführt. |

|

Quelle: deutschland-ein-denkmal.de |

|

Von dem Lager Blinzin wurde ich, als man das Lager liquidierte, im Spätsommer 1944 nach Auschwitz verbracht. Hier hat mir bald nach meiner Ankunft die Nummer A 15699 auf meinen linken Unterarm eintätowiert.

Quelle: Eidesstattliche Erklärung Anna Berkowicz 1969

August 1944 bis November 1944 KZ Auschwitz

Besonders schlecht ging es mir auch in Auschwitz, wo man mich in einem Außenkommando arbeiten lies und ich für Stunden im kalten Wasser stand und Sand schippen musste. Da ich schwach war und nicht richtig arbeiten konnte, erhielt ich oft Schläge. Ich glaubte oft, dass man mich in die Gaskammern senden würde. An die letzten Monate vor der Befreiung erinnere ich mich kaum. Ich war mehr tot als lebendig und trotzdem hatte ich zu arbeiten.

Quelle: Eidesstattliche Erklärung Anna Berkowicz

Sie kam nach ungefähr 2 Jahren in diesem Lager ins KZ Auschwitz, es wurde ihr dort die Nummer A-15699 auf den linken Unterarm tätowiert. Die Häftlinge mussten Sand in den Händen oder Falten der Kleidung an einem Tage hintragen, am nächsten Tag wieder zurücktragen, mussten auch Mist schleppen, mussten andere menschenunwürdige Arbeit verrichteten.

Quelle: Gutachten Heinz Wennert M.D., New York, 1968

22.11.1944 - 15.4.1945 KZ Flossenbürg/Wilischthal

Sie kam im Herbst 1944 in die Naehe von Chemnitz, in eine Waffenfabrik (Anm.: Wilischthal). Sie musste eine Woche des Nachts, eine Woche während des Tages arbeiten. Sie und andere Häftlinge wurden oft wegen Sabotage angeklagt, wurden furchtbar geschlagen, obwohl sie völlig unschuldig waren.

Quelle Gutachten Heinz Wennert M.D., New York, 1968

5.5.1945 - 9.5.1945 KZ Theresienstadt

In Theresienstadt, wo ich im April 1945 eintraf, brach ich zusammen und lag schwer krank darnieder, als die Russen kamen Ich erhielt damals ärztliche Hilfe.

Quelle: Eidesstattliche Erklärung

Anmerkungen

Weitere Quellen

- Beschreibung des Ghettos Radom/Zwangsarbeiterlagers Radom (englisch)

- Lager Blizyn: deutschland-ein-denkmal.de

- Theresienstadt: Gedenkstätte Theresienstadt

- Beschreibung des Ghettos Warschau bei Yad Vashem

- Weitere Webseiten zum KZ Auschwitz :

- Webseite der Gedenkstätte (größtenteils englisch)

- Lebendiges Museum Online

- Yad Vashem

Entschädigungsamt

Stuttgart AZ. ES 24402-III,

Akt im Staatsarchiv Ludwigsburg, Bü 32699 (Gesundheit), Bü 32600 (Haft)

Anmerkungen

Haftantrag von 1950

Bildnachweis

- Credit Yad Vashem Archival Signature 1605/25: "Warsaw, Poland, Jewish families arriving in the ghetto with t'eir belongings."

- Credit Yad Vashem Archival Signature 2766/1: "Radom, Poland, A sign at the entrance of the ghetto, saying, 'The Jewish Ghetto'."

- Credit Yad Vashem Archival Signature 1597/270: "Radom, Poland, Jews carrying bundles in the ghetto."

- Credit Yad Vashem Archival Signature 1597/264: "Radom, Poland, Erecting the ghetto."

- Gedenkstätte Flossenbürg

- Gedenkstätte Flossenbürg

- Gedenkstätte Flossenbürg